「よみがえる。そう、お前はよみがえる」

作曲は1888年から1894年にかけて。

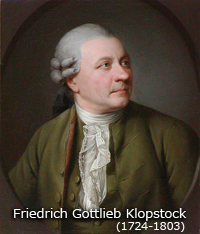

作曲は1888年から1894年にかけて。1894年、マーラーの指揮者としての才能を認めていたハンス・フォン・ビューローがエジプトでこの世を去り、その葬儀で歌われたクロプシュトックの讃歌『復活』が、第5楽章のインスピレーションを与えたといわれている。

その第5楽章では、マーラー自身によって修正を施された『復活』の歌詞が、オーケストラの演奏に合わせて独唱と合唱で歌われ、終結に至ってパイプオルガン・鐘・銅鑼なども加わり、荘厳に幕を閉じる。

終楽章がすばらしいのはいうまでもないが、個人的には5楽章冒頭のモチーフが華やかに提示される3楽章のラスト近くにも惹かれる。ここでは、あとに静かな4楽章の「原光」が控えているために、盛り上がりきれないまま終わる。この儚さにはいつも心を動かされる。

名曲だけに、録音の数も多い。

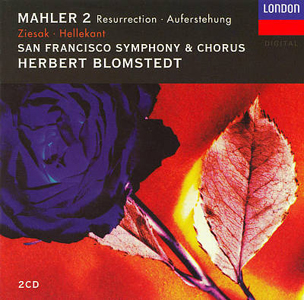

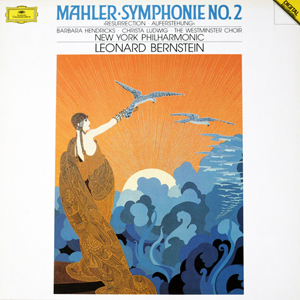

第一はバーンスタイン/NYP(DG)か。典型的な"バンスタ節"であるが、誰しもが心打たれるように思う。しかし、バンスタ盤は激烈すぎてなじみにくいという人もいるだろう。そういう人には、ブロムシュテット/サンフランシスコ響(DECCA)がいい。何を隠そう、私をマーラー漬けの生活に一変させたのがこのブロムシュテットの演奏である。その後、さまざまな演奏に触れてきたが、いま聴きかえしても、ブロムシュテットの地味ながらも潤いのある音作りがとてもうまくいっていると思う。

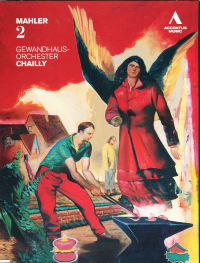

第一はバーンスタイン/NYP(DG)か。典型的な"バンスタ節"であるが、誰しもが心打たれるように思う。しかし、バンスタ盤は激烈すぎてなじみにくいという人もいるだろう。そういう人には、ブロムシュテット/サンフランシスコ響(DECCA)がいい。何を隠そう、私をマーラー漬けの生活に一変させたのがこのブロムシュテットの演奏である。その後、さまざまな演奏に触れてきたが、いま聴きかえしても、ブロムシュテットの地味ながらも潤いのある音作りがとてもうまくいっていると思う。そのほかにも、シャイー/ゲヴァントハウス管の映像版やセーゲルスタム/デンマーク国立放送響の名演、テンシュテット/北ドイツ放送響の凄まじい熱演などがあって、どれも甲乙つけがたい。ノイマンや大野和士、ハイティンクもいい演奏を残している。また、レヴァインのザルツブルクライブ、メータの2度目の録音も愛聴に値する。とにかく丁寧で美しい演奏が好きなのであれば、ワールトの録音がいい。

ガリー・ベルティーニ/ケルン放送交響楽団

21'35, 10'39,10'03,05'46,00'00 [1990年]

(EMI)

★★

レイフ・セーゲルスタム/デンマーク国立交響楽団

25'43, 13'00,10'51,05'07,36'42 [1992年9月21-23日]

(CHANDOS)

★★★

クリストフ・エッシェンバッハ/フィラデルフィア管弦楽団

22'35,11'14,10'34,05'50,37'14 [2007年5月]

(ONDINE)

★★

ロジャー・ノリントン/シュトゥットガルト放送交響楽団

20'40,08'55,09'41,05'04,33'57 [2006年7月5-7日]

(hänssler)

★

ベルナルト・ハイティンク/アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

[年]

Dutch Masters。クリスマス・マチネーにおけるライブ。

(PHILIPS)

★★★

ベルナルト・ハイティンク/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

21'12,10'09,11'09,04'59,34'33 [1986年]

(PHILIPS)

★★

ベルナルト・ハイティンク/シカゴ交響楽団

22'35,10'57,11'06,05'14,00'00 [1993年1月]

(CSO)

★★

ベルナルト・ハイティンク/シュターツカペレ・ドレスデン

22'29,10'44,11'45,05'15,36'08 [年]

(Profil)

★★

大野和士/モネ交響楽団

22'03,11'22,10'00,04'48,00'00 [2002年9月27,29日,10月1,8日]

(warner)

★★★

パーヴォ・ヤルヴィ/フランクフルト放送交響楽団

23'17,10'07,10'50,05'34,35'23 [2009年5月6-8日]

(Virgin)

★★

ローター・ツァグロセク/シュトゥットガルト放送交響楽団

21'51,09'37,10'32,05'01,39'13 [2004年7月11,12日]

(Altus)

★

クラウス・テンシュテット/北ドイツ放送交響楽団

24'40,10'49,10'44,06'17,35'00

(En Larmes他)

★★★

クラウス・テンシュテット/ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

25'02,12'10,11'24,06'14,38'00 [1989年2月20日]

(LPO)

★★★

ロバート・キャプラン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

23'17,11'09,10'52,05'29,35'01 [2002年11月,12月]

(DG)

★★

ロバート・キャプラン/ウィーン室内管弦楽団

23'29,10'56,10'47,05'19,36'08 [2013年2月17日]

(Avie)

★★

ロリン・マゼール/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

(SONY)

★★

ロリン・マゼール/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

25'37,11'55,11'37,04'56,39'23 [1993年7月24日]

(Pandora's BOX)

★

ロリン・マゼール/バイエルン放送交響楽団

23'47,10'40,11'54,05'01,36'37 [2002年2月20日]

(En Larmes)

★★

デヴィッド・ジンマン/トーンハレ管弦楽団

22'04,10'32,10'10,05'20,33'40 [2006年1月10-12日]

(SONY BMG)

★

ピエール・ブーレーズ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

20'55,09'17,09'27,05'36,35'21 [2005年5月,6月]

(DG)

★

クラウディオ・アバド/シカゴ交響楽団

(DG)

★★

クラウディオ・アバド/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

(DG)

★★

イヴァン・フィッシャー/ブダペスト祝祭管弦楽団

21'30,10'00,11'17,04'52,34'13 [2005年9月]

(CHANNEL CLASSICS)

★

アントニ・ヴィト/カトヴィツェ・ポーランド国立放送交響楽団

21:38,10:42,10:54,06:09,35:51 [1993年1月9-17日]

(NAXOS)

★★

ゲオルグ・ショルティ/シカゴ交響楽団

20:36,11:14,10:22,04:51,00:00 [1980年5月]

(DECCA)

★

ヘルベルト・ケーゲル/ライプツィヒ放送交響楽団

21:27,10:49,09:39,05:13,32:57 [1975年4月15日]

(WEITBLICK)

★

リッカルド・シャイー/ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団

(DECCA)

★★

リッカルド・シャイー/ゲヴァントハウス管弦楽団

23:33,10:32,11:03,05:38,41:18

脱帽。ゲヴァントハウス管はやっぱり上手い。

シャイーはあまりテンポを引っ掻き回すタイプの指揮者ではないので、ブルックナーやマーラーの長大な交響曲に向いている。この対極のタイプがラトルで、彼は妙にテンポを変えるのを好む。ラトルのようなアプローチは、成功したときこそ他の指揮者も及ぶことができない領域に達するものの、その成功率はあまり高いとはいえない。特にブルックナーの演奏では、そのほとんどが首をひねるような結果に終わっている。

(Accentus Music)

★★★

ユーリ・テミルカーノフ/キーロフ歌劇場管弦楽団

19:54,09:58,12:01,04:32,33:22 [1980年]

ソ連時代には珍しいプログラム。若いころのテミルカーノフが、きっぱり、さっぱりとした指揮をみせている。キーロフ歌劇場管はさすがに上手い。

ただし、録音がデッド過ぎるのが難点で、世紀末ロマン派の世界に浸るには興がのらないのも確か。コンピュータ等で補正できる環境のある方は、適切に残響音を足すなどして工夫するとよい。

(Cardellino Records)

★★

レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィルハーモニック

(SONY)

★★

レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィルハーモニック

25:09,12:19,11:25,06:18,38:41

バーンスタインが世を去って相当な年月が経ったが、この演奏は未だに他の追随を許していない。よく言われることではあるが、ここでバーンスタインはマーラーの作曲した以上に『復活』の世界を拡張してみせている。善かれ悪しかれ、他の指揮者にはマネのできない「芸」であった。バーンスタインの色は、フジの「ベルビア」。他の指揮者は誰も真似することができない。

バーンスタインの『復活』では、クリーヴランド管弦楽団を指揮した演奏も世に出ているが(First Classics)、ラストの盛大さなどに聴くべきところもあるものの、録音がいまひとつ良くないので万人にお薦めできるものではない。

(DG)

★★★

オットー・クレンペラー/バイエルン放送交響楽団

(EMI)

★★

チョン・ミュンフン/フランス国立放送管弦楽団

23'41,10'13,09'59,05'24,36'40 [2004年10月29日]

(En Larmes)

★

ミヒャエル・ギーレン/南西ドイツ放送交響楽団

22'10,10'10,10'23,05'00,35'35 [1996年]

(hänssler)

★★

エリアフ・インバル/フランクフルト放送交響楽団

22'44,11'10,11'24,05'49,33'52 [1985年3月28,29日]

(DENON)

★★

ファビオ・ルイージ/ウィーン・トーン・キュンストラー管弦楽団

(Orf)

★

ファビオ・ルイージ/ライプツィヒ放送交響楽団

24'06,10'32,10'51,05'09,35'47 [2005年4月17日]

(VKJK)

★★

ヴァーツラフ・ノイマン/チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

18'47,09'03,11'35,05'07,00'00 [1993年2月11-17,19,20日]

(CANYON)

★★★

アルミン・ジョルダン/スイス・ロマンド管弦楽団

20'05,09'54,11'45,04'58,32'48 [1996年6月26-28日]

(MEDIAPHON)

★

アントン・ナヌート/リュブリャナ放送交響楽団

21'01,11'17,10'29,06'31,33'46 [1981年]

(CANTUS CLASSICS)

★

ヘルベルト・ブロムシュテット/サンフランシスコ交響楽団

21'33,10'23,10'08,05'07,33'08 [1992年9月21-23日]

(DECCA)

★★★

オトマール・スイトナー/シュターツカペレ・ベルリン

21'58,10'04,10'17,04'07,31'48 [1983年11月22日-12月2日]

(KING)

★★

ハンス・フォンク/ハーグ・レジデント管弦楽団

20'52,09'51,10'31,05'04,32'51

(BRILLIANT)

★★

ジェイムズ・レヴァイン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

23'28,10'52,10'42,04'47,38'13 [1989年8月19日]

1989年、ザルツブルク音楽祭でのライブ。レヴァインらしくメリハリのある演奏。かといって、バーンスタインのようにこってりとした重みはなく、すっきりと聴ける。ラストも急ぐことなく、盛り上がり方も申し分ない。

(ORFEO)

★★★

ジェイムズ・レヴァイン/イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団

22'09,10'40,11'03,04'55,36'13 [1989年2月27日]

テルアヴィヴのMann Auditoriumでのライブ録音。

(helicon classics)

★★★

オレグ・カエターニ/ロベルト・シューマン・フィルハーモニー

23'52,11'22,10'27,04'46,15'35, 06'51, 15'29 [1999年11月10,11日]

ケムニッツ市公会堂大ホール(Großen Saal der Stadthalle, Chemnitz)でのライブ録音。

(ARTS MUSIC)

★

ズービン・メータ/イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団

20'20,09'52,10'18,04'56,32'20 [1988年10月13日]

名盤・ウィーンフィルとの録音に続く、メータ2度目の『復活』。イスラエル独立記念特別演奏会におけるライブ。

ウィーンフィル盤が硬質でしゃっきりとした味わいなのに対し、こちらの演奏はより液体的な、なめらかな味わい。やや残響の多い録音のせいもあって、弦の音がホールに溶けていくのが目に見えるようである。当時のライブ録音ならではのパートバランスの悪いところ、また、演奏上の瑕疵なども散見されるが、それでも燃焼度の高い名演・名盤と言ってさしつかえない。

(ビクター)

★★★

エド・デ・ワールト/オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

21'59,10'22,11'04,05'41,36'41 [1993年9月4日]

コンセルトヘボウでの録音。

(BMGジャパン)

★★★